农村村门村庄入口大门:村口石门楼的独特魅力

在中国广袤的乡村大地上,村口石门楼以其独特的建筑风格和文化内涵,成为连接传统与现代的重要标志。这些矗立在村庄入口处的石门楼,不仅是地理分界的象征,更承载着丰富的历史记忆和乡土情感。从南方的徽派风格到北方的厚重形制,每一座石门楼都诉说着属于这片土地的故事。

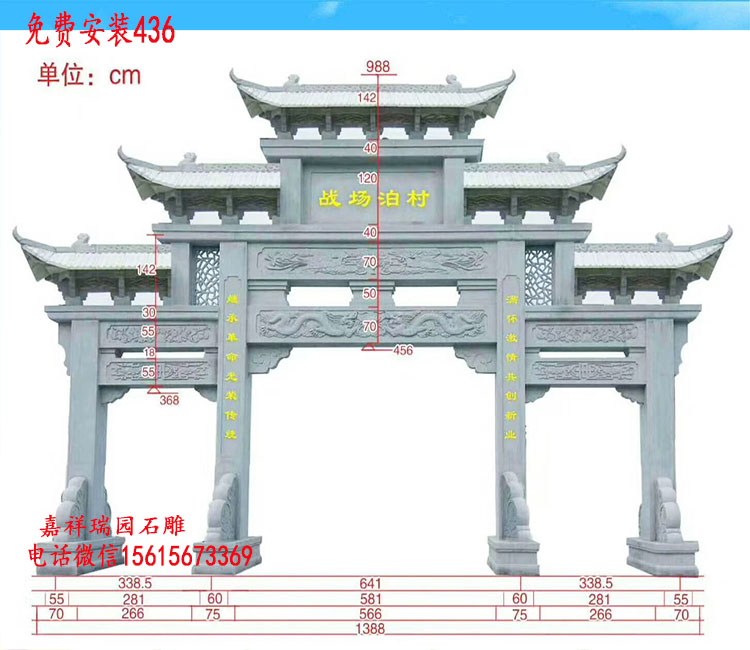

石门楼的历史可以追溯到明清时期,最初作为村庄防御体系的一部分出现。随着时间推移,这些建筑逐渐演变为彰显村庄文化底蕴的重要载体。在浙江、安徽、福建等地的传统村落中,保存完好的石门楼往往采用当地特有的石材建造,如青石、花岗岩等,既坚固耐用又美观大方。典型的石门楼由两根立柱、横梁和屋顶三部分组成,有的还配有精美的石雕装饰,图案多取材于民间传说或吉祥寓意,如"龙凤呈祥""松鹤延年"等。

在建筑工艺上,传统石门楼展现了高超的石雕技艺。匠人们运用圆雕、浮雕、透雕等多种技法,将坚硬的石材雕刻成栩栩如生的形象。江西婺源的一些石门楼,其檐角飞翘处常雕刻着精巧的瑞兽,门柱上则刻有劝学向善的家训楹联。这些细节不仅体现了工匠的巧思,更蕴含着深厚的文化内涵。值得注意的是,石门楼的建造往往需要全村人共同参与,从选材到落成,整个过程都凝聚着村民的集体智慧和对美好生活的向往。

随着乡村振兴战略的推进,石门楼这一传统建筑形式正焕发新的生机。许多地方在保留传统元素的基础上,对石门楼进行了创新设计。比如在江苏某些新农村,石门楼融入了现代景观设计理念,既保持传统风貌,又增加了照明、导视等实用功能。这种古今融合的做法,让石门楼不再是简单的装饰物,而成为展示村庄特色的文化名片。

石门楼的文化价值在当代得到了更深入的认识。它不仅是乡村景观的重要组成部分,更是维系村民情感认同的精神纽带。在广东潮汕地区,每逢重要节日,村民都会在石门楼下举行祭祀活动,祈求风调雨顺。这种习俗代代相传,使石门楼成为连接过去与现在的重要载体。同时,这些建筑也为研究中国传统村落布局、民间信仰和社会结构提供了宝贵素材。

在旅游开发方面,石门楼正发挥着越来越重要的作用。许多古村落将保存完好的石门楼作为重要景点,吸引游客前来参观。云南大理的一些白族村落,其石门楼上精美的彩绘和独特的造型,成为摄影爱好者的热门取景地。当地政府也意识到保护这些建筑的重要性,通过制定保护条例、提供修缮资金等方式,确保这些文化遗产能够得到妥善保存。

当代石门楼的设计呈现出多元化趋势。除了传统的单门式,还出现了三门式、牌坊式等新样式。在材料选择上,除了石材,也有采用混凝土仿石工艺的案例,既降低了成本,又保持了传统韵味。山东曲阜的一些新农村,其石门楼上镌刻着社会主义核心价值观的内容,体现了传统文化与现代精神的有机结合。

值得注意的是,石门楼的保护与利用仍面临诸多挑战。一方面,自然风化、人为破坏等因素威胁着古石门楼的保存;另一方面,一些新建石门楼存在设计雷同、缺乏特色等问题。对此,专家建议应该因地制宜,充分挖掘每个村庄的历史文化资源,避免千篇一律的复制。同时,也要加强对传统工艺的传承,培养新一代的石雕匠人。

展望未来,石门楼这一独特的乡村建筑形式将继续演变。随着数字技术的发展,有些地方开始尝试在石门楼上融入智能元素,如电子显示屏、二维码导览等,让传统建筑焕发现代活力。但无论如何创新,保持文化本真始终是核心。石门楼作为中国乡村文化的活态见证,其价值不仅在于建筑本身,更在于它所承载的集体记忆和精神寄托。

在快速城镇化的今天,这些静静矗立在村口的石门楼,提醒着我们不忘来路、记住乡愁。它们不仅是村庄的物理入口,更是通往传统文化的精神之门。保护好、利用好这些珍贵的文化遗产,对于传承中华文明、振兴乡村文化具有重要意义。每一座石门楼都是一本立体的历史教科书,值得我们细细品读、用心守护。